引言

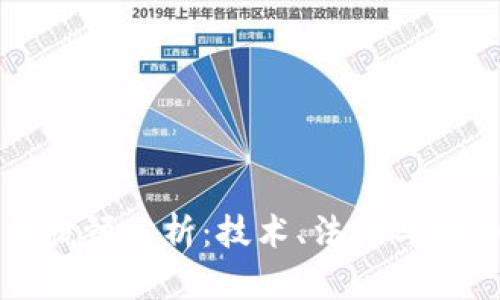

近年来,随着区块链技术的快速发展,很多国家和地区开始重视对其进行立法。然而,在立法过程中,依然存在诸多瓶颈。区块链不仅是技术问题,更是法律、社会乃至文化背景交织的复杂现象。本文将从技术、法律和社会三个方面深入探讨区块链立法所面临的瓶颈及可能的解决方案。

一、技术层面的瓶颈

区块链技术本质上是去中心化的,这意味着传统中央机构的监管方式在区块链环境中显得非常复杂。例如,区块链的匿名性和透明性给法律机构在追踪和干预不法行为上带来了困难。最近的某个案例中,一家新兴的加密货币交易所由于无法识别用户身份,导致数百万美元的骗局,最终引发了立法者的关注。区块链的去中心化特性使得监管机构难以找到匹配的监管对策。

此外,技术更新迅速,区块链技术的发展速度远超过传统法律的更新速度。以以太坊的迅速迭代为例,其治理机制、合约模式的频繁变化,给立法者带来“跟不上”的压力,导致法律规范始终处于滞后状态。

二、法律层面的瓶颈

区块链技术的发展对现有法律框架提出了挑战。例如,数据产权、智能合约的法律效力等问题。智能合约的执行依赖于代码而非传统合同的法律效力,此时,如何界定代码的法律地位,成为了阻碍区块链立法的关键。此外,现有法律对虚拟资产的定义模糊不清,很多法律体系并没有考虑加密货币的存在,导致多年来争议不断。

在美国,一个著名的案例是SEC(美国证券交易委员会)起诉Ripple Labs,认为其发行的XRP代币属于证券,因而需要登记注册。然而,Ripple坚称其代币并非证券,这场法律战引发了行业的广泛关注,也暴露出立法的灰色地带。

三、社会层面的瓶颈

社会对区块链技术的理解和接受度也是立法推动的关键。许多人对区块链的认识依旧停留在投机和泡沫阶段,导致社会对立法需求的认可不足。很多国家在开展区块链立法的工作时,发现公众对这一技术的信任度极低,阻碍了相关法律的出台。例如,某地区在计划推行基于区块链的政务透明项目时,民众对于个人数据隐私的担忧使得项目受到严重阻碍。

更多的教育和宣传是必要的,尤其是政府和相关机构需要向公众说明区块链的益处以及法律保障。此外,跨国法律的协调也是促进社会接受度的必要步骤。同样的区块链技术在不同国家可能遭受不同的法律约束,导致跨国交易和合作的困难。

四、未来的发展方向

对于区块链立法的未来,可能的方向包括建立专门的法律框架、引入技术性法律专家、进行跨国协作等。建立专门的法律框架能够帮助立法者更好地理解和适应区块链技术,而引入技术性法律专家可以帮助法律界更好地处理涉及技术的问题。同时,各国之间的法律协调机制也变得愈发重要,以确保区块链技术的普及和合法应用。

在这个过程中,公众的教育和参与也不可或缺。在推动区块链立法的同时,需要通过各种渠道向社会普及区块链相关知识,让公众参与到法律的讨论中,从而提高社会对区块链立法的认同感和支持度。

结论

区块链立法面临着技术、法律和社会三个层面的瓶颈。要打破这些瓶颈,需要政府、法律界、技术界和社会公众的共同努力。随着技术的不断演进以及社会认知的提升,未来的区块链立法可能将更加成熟和完善。

在这篇文章中,我们以多个层次的分析,深刻剖析了区块链立法的瓶颈及其未来可能的发展方向。通过具体案例、感官细节等手法增强了文章的真实感,有助于读者更好地理解这个复杂而重要的话题。